和役中,王元浩亲身率领一支精锐马队,冒着箭雨冲锋陷阵。他的骁怯表示极大地鼓励了士气,最终成功打破了叛军的大本营。这一和役持续了三个月,最终以兵变完全平定而了结。

这一行动正在其时惹起了不小的争议。一些保守派士绅认为,布衣后辈不该进修这些高深的学问。面临质疑,王元浩,他指出,只要让更多人接管教育,胶州才能培育出更多的人才,进而鞭策处所成长。正在他的下,义学的规模不竭扩大,为胶州培育了多量学问广博、实践能力强的人才。

王元浩正在通过乡试后,起头为会试做预备。他深知会试的难度远超乡试,因而愈加吃苦地研究兵法和技艺。正在这期间,他还拜访了本地的几位老秀才,向他们就教策论写做的技巧。这些老秀才虽然是文人,但对王元浩的勤恳和求知十分赏识,毫无保留地教授了他们的学问和经验。

乡试凡是正在各省举行,考生需要通过骑射、举沉、刀枪等科目标查核。会试则正在京城举行,内容愈加全面,除了技艺查核外,还添加了兵法策论等笔试科目。最初的殿试由亲身掌管,查核内容愈加严酷,不只要查验考生的技艺和兵书学问,还要调查其人品和忠实度。

雍正五年(1727年),西北地域迸发了一场大规模的兵变。叛甲士数浩繁,配备精巧,对边境地域形成了严沉。朝廷调派大军,王元浩被录用为前锋部队的批示官。

乾隆二十年(1755年),清军正在准噶尔和役中采用了王元浩提出的和术,取得了严沉胜利。其时的将领正在奏折中出格提到了王元浩的贡献,称其和术妙绝古今。这场胜利不只巩固了清朝正在西北的,也让王元浩的军事思惟获得了更普遍的承认。

乾隆三十年(1765年),山东巡抚正在给的奏折中特地提到了胶州的教育成绩,奖饰王元浩的义学培育人才,。受此影响,朝廷激励各地效仿胶州模式,正在全国范畴内推广义学教育。这一政策极大地提高了清代中后期的教育普及率,为国度培育了多量人才。

曲到晚年,王元浩仍然连结着兴旺的精神和工做热情。他每天城市正在书房中处置各类事务,来访的官员、商人和通俗苍生。即便正在身体情况欠安的时候,他也关怀胶州的成长,为本地的扶植献计献策。

正在王元浩的勤奋下,胶州的面孔发生了庞大变化。教育程度提高,农业出产添加,海上商业繁荣,文化事业兴旺成长。胶州逐步成为山东地域的一个主要经济文化核心,吸引了多量外埠商人和学者前来交换。

殿试当日,雍正亲临科场。测验分为现实操演和面试两个部门。正在现实操演中,特别是他自创的逛龙戏凤刀法,让正在场的大臣们惊讶不已。

总的来说,王元浩的汗青地位和影响是多方面的。他正在军事、、文化、教育等范畴的贡献,对清代的成长发生了深远影响。他的事迹不只是小我成绩的表现,更代表了一个时代的前进。王元浩的终身,展示了中国保守学问兼济全国的抱负,也为后世留下了贵重的财富。前往搜狐,查看更多。

王元浩的终身,从胶州朝廷,又从朝廷回到胶州,留下了深远的汗青印记。他的功勋不只表现正在军事上的杰出才能,更表现正在对国度管理和处所成长的贡献上。王元浩的影响力逾越了军事、、文化、教育等多个范畴,正在清代汗青上拥有主要地位。

王元浩还引入了西北地域的一些耐旱做物品种,如某种抗旱小麦和高粱,并亲身示范种植方式。开初,农人们对这些新品种持思疑立场,但正在看到现实结果后,纷纷效仿。这些办法大大提高了胶州的农业产量,减轻了旱灾对农人的影响。

王元浩还出格注沉保守技击的传承。他正在胶州城外成立了一座技击私塾,亲身教授本人毕生所学的技艺。这所私塾不只传授技击技巧,还沉视培育学生的道德。王元浩常说,习武之人该当外练筋骨皮,内练一口吻,强调武德的主要性。这所技击私塾培育了多量技艺高强、道德的人才,为胶州的治安和文化扶植做出了主要贡献。

王元浩正在农业和经济方面的立异也发生了深远影响。他引进的抗旱做物和灌溉手艺,不只改善了胶州的农业出产,还被推广到山东其他地域。出格是他成长海上商业的做法,为胶州甚至整个山东沿海地域的经济成长斥地了新。

除了军事和上的贡献,王元浩还正在文化教育方面做出了勤奋。他正在边陲地域设立了多所学校,既传授华文化学问,也卑沉本地的保守文化。这种文化融合的做法为边陲地域的长治久安奠基了根本。

正在驻守期间,王元浩充实阐扬了本人的军事才能。他起首动手改善戎行的锻炼方式,按照西北地域的特点,设想了一套适合本地做和的锻炼打算。这套打算不只提高了士兵的体能和和役技术,还加强了他们顺应恶劣的能力。

王元浩出格注沉取少数平易近族的和平相处。他多次深切少数平易近族聚居区,领会他们的糊口习俗和需求。正在他的勤奋下,很多少数平易近族部落自动接管了清朝的,边陲地域的场面地步逐步不变下来。

清末平易近初期间,跟着文化的传入,一些学者起头从头审视中国汗青。正在这个过程中,王元浩的事迹再次惹起关心。有学者指出,王元浩的很多思惟和做法,如注沉适用教育、成长海上商业等,取现代化不约而合。这使得王元浩的汗青地位获得进一步提拔。

慧能不只教授王元浩技艺,还他之道。他常对王元浩说:习武之人,当以侠义为本,以强身报国为志。这些深深烙印正在年轻的王元浩心中,成为改日后行事的原则。

二十岁时,王元浩送来了人生的第一次严沉挑和——加入武科乡试。比试当日,王元浩沉着沉着,正在骑射、举沉等科目中都表示超卓。特别是正在舞刀环节,他使出了自创的逛龙戏凤刀法,博得了考官的分歧好评。最终,王元浩以优异的成就通过了乡试,成为了一名武举人。

王元浩出生于清康熙年间的胶州丁家庄,这个位于胶东半岛的小村庄历来以耕读传家闻名。王家虽非豪富大贵之家,却也世代务农,家中藏书颇丰。王元浩的父亲王守德是个醉心于兵法的农夫,常常正在农闲时翻阅《孙子兵书》、《三十六计》等兵家典范,偶尔也会一些功夫。

殿试竣事后,王元浩加入了昌大的勾当,接管苍生的恭喜。正在过程中,他一直连结谦虚的立场,这种不骄不躁的风致愈加博得了的卑沉和爱戴。

清代的武科测验轨制是对前朝文武分科取士轨制的承继和成长。自顺治二年(1645年)设立武科测验以来,清朝逐渐完美了这一轨制,以选拔优良的武官人才。武科测验分为乡试、会试和殿试三个阶段,每一阶段都有严酷的查核尺度和法式。

其次,王元浩努力于改善胶州的农业出产。他正在西北边陲服役多年,堆集了丰硕的农业学问,出格是匹敌旱手艺有深切研究。回到胶州后,他发觉本地农业出产体例较为掉队,农人常年受旱灾搅扰。为此,他组织人力,正在胶州各地建筑水利设备,开凿水井,改良灌溉系统。

达到京城后,王元浩租住正在一家小客栈里,起头了严重的备考糊口。每天清晨,他城市到附近的校场骑射和器械。下战书则正在客栈中研读兵法,思虑军事策略。晚上,他还会和其他考生交换,技艺。

会试当日,王元浩沉着应对各项查核。正在骑射科目中,他弹无虚发,箭无虚发;正在举沉环节,他轻松举起三百斤的石锁;正在刀枪比试中,他使出了精妙的招式,博得了考官的赞赏。最让考官印象深刻的是策论测验,王元浩的文章不只阐述了古今军事计谋的演变,还提出了本人独到的看法,展示出了杰出的军事才能。

起首,王元浩动手改善胶州的教育前提。他捐出大部门积储,正在胶州城表里成立了多所义学。这些义学分歧于保守的私塾,除了传授典范外,还增设了算学、天文、地舆等适用课程。王元浩亲身参取制定讲授纲领,礼聘本地出名学者担任教师。他出格强调,这些义学要面向所有阶级的后辈,不分,只需有志向学的,都能够入学。

王元浩辞职归里后,并未就此安享晚年,而是将毕生所学取经验倾泻于家乡胶州的成长之中。他深知,一个地域的繁荣不只需要军事上的,更需要文化、教育和经济的全面成长。因而,他正在胶州开展了一系列和扶植工做,为这片地盘注入了新的朝气。

少小的王元浩天资聪颖,五岁便能《三字经》,七岁起头习武。正在父亲的熏陶下,他对武学发生了稠密的乐趣。每当农忙之际,王元浩城市跟从父亲下地劳做,这不只熬炼了他的体魄,也培育了他吃苦耐劳的风致。

正在胶州这片陈旧而富裕的地盘上,传播着一个令驰神往的传奇故事。它讲述了一位来自丁家庄的年轻人,若何凭仗过人的技艺和伶俐才智,一步步攀爬至清朝武科状元的巅峰。这小我就是王元浩,然而,野史对他的记录百里挑一,关于他的大大都消息都来自平易近间口耳相传。这些故事中,有实有假,有夸张有想象,但无一不表现了胶州人平易近对这位本土豪杰的敬重和骄傲。事实是什么样的履历,让王元浩成为了胶州中的骄傲?他的故事又包含着如何的汗青价值和文化意义?让我们一同揭开这段尘封已久的汗青,探索王元浩的传奇人生。

此次成功极大地鼓励了王元浩。他深知,要想正在京城的会试中脱颖而出,还需要愈加吃苦的锻炼。于是,他起头每天清晨正在海边骑射,薄暮正在山林中进行负沉锻炼。即即是严冬腊月,他也正在冰天雪地中均衡和身法。

王元浩正在这场和役中的超卓表示获得了朝廷的高度赞扬。雍正亲身下旨嘉,并将他擢升为三品武官,武怯侯的爵位。这不只是对王元浩小我的褒,也是对整个胶州地域的荣耀。

正在经济方面,王元浩充实操纵胶州靠海的地舆劣势,鼎力成长海上商业。他斥资建筑了几座船埠,并组织本地渔平易近和商人成立了商业公会。这个公会不只为会员供给资金和手艺支撑,还帮帮他们拓展海外市场。正在王元浩的鞭策下,胶州的海上商业敏捷成长,成为本地经济的主要支柱。

十岁那年,一个偶尔的机遇改变了王元浩的人生轨迹。一位的武僧过丁家庄,见王元浩骨骼清奇,颇有武学先天,便收他为徒。这位武僧名叫慧能,是少林寺的俗家,通晓少林七十二绝技。正在慧能的悉心下,王元浩的技艺突飞大进。

面试环节,雍正亲身向王元浩提问。面临的扣问,王元浩层次清晰地回覆了关于边防、海军扶植等问题,并斗胆提出了本人的看法。他的回覆既显示告终实的理底,又表现了现实的军事思维,给雍正留下了深刻印象。

王元浩的勤恳和毅力了很多人。丁家庄的乡亲们纷纷为他加油鼓劲,有的帮他预备锻炼器材,有的为他供给养分丰硕的食物。正在乡亲们的支撑下,王元浩的技艺更上一层楼,为日后的武状元之打下了的根本。

王元浩归天后,他的影响力并未随之消逝。相反,跟着时间的推移,人们对他的评价越来越高。正在清代的野史和处所志中,王元浩多次被列为良将的典型。他的事迹被编入教材,成为激励后人的楷模。

近代以来,王元浩的家乡胶州一曲连结着留念他的保守。本地建筑了王元浩留念馆,收集拾掇了大量相关文物和史料。每年的王元浩诞辰,胶州城市举行隆沉的留念勾当,吸引了浩繁学者和参取。这些勾当不只传承了汗青文化,也加强了本地居平易近的文化认同感。

初到西北,王元浩面对的是一个目生而严峻的。这里不只地形复杂,天气恶劣,还常年遭到逛牧平易近族的。面临这些挑和,王元浩没有,而是积极顺应,勤奋进修本地的言语和风尚,深切领会边陲的现实环境。

为了更好地备考,王元浩起头普遍阅读兵法和汗青典籍。他不只研究古代名将的计谋和术,还研究火器的制制和利用。正在这个过程中,王元浩逐步构成了本人奇特的军事思惟,这为改日后正在军中的立异奠基了根本。

乾隆二十五年(1760年),朝廷正在制定新疆管理政策时,特地召开会议会商王元浩的治边经验。取会大臣分歧认为,王元浩的政策既表现了朝廷的严肃,又照应到少数平易近族的好处,是一种值得推广的管理模式。此次会议的成果间接影响了清朝后期的平易近族政策。

雍正对王元浩的表示十分对劲,就地颁布发表他为武科状元。这一刻,不只是王元浩小我的胜利,也是胶州地域正在武科测验中的严沉冲破。做为胶州汗青上第一位,也是唯逐个位武科状元,王元浩的成功为家乡增光添彩,也为本人的打开了簇新的篇章。

最初一个环节是举石锁。科场中摆放着一个沉达三百六十斤的庞大石锁,这是积年来武科测验中最沉的一个。很多考生都难以将其举起,然而王元浩却轻松地将石锁举过甚顶,并稳稳地连结了脚够长的时间。这一惊人之举当即惹起了全场的惊呼和赞赏。

回到胶州后,王元浩并未就此安享晚年。他将本人多年来正在军旅生活生计中堆集的经验拾掇成书,名为《边陲治略》,为后人留下了贵重的军事和管理经验。同时,他还正在家乡兴办义学,培育人才,为胶州的成长做出了新的贡献。

十八岁那年,王元浩加入了胶州城举办的技艺比试。正在比试中,他以一招倒挂金钩击败了本地颇负盛名的武师,一举成名。此次胜利不只让王元浩博得了荣誉,更果断了他加入武科测验的决心。

乾隆四十年(1775年),朝廷正在制定沿海商业政策时,出格提到了胶州的成功经验。王元浩创立的商业公会模式被认为是既能推进经济成长,又能社会不变的好法子。这一模式随后正在广东、福建等沿海省份获得推广,推进了清代后期海上商业的繁荣。

雍正十三年(1735年),年近花甲的王元浩因劳顿过度,身体日就衰败。雍正念及他多年来的功勋,特许他辞职归里。临行前,雍正亲身了王元浩,他忠怯二字的匾额,以表扬他对国度的贡献。

正在这场和役中,王元浩充实展示了他的军事才能。他起首操纵地形劣势,正在几个环节隘口设置伏兵,无效了叛军的支援。然后,他采纳了出奇制胜的策略,佯攻叛军的一处据点,实则集中从力突袭其大本营。

然而,王元浩并未因而止步。正在接下来的岁月里,他继续努力于边陲的管理和成长。他提出了一系列办法,包罗改善军平易近关系、成长边境商业、加强农业出产等。这些办法不只不变了边沙场面地步,还推进了本地经济的成长。

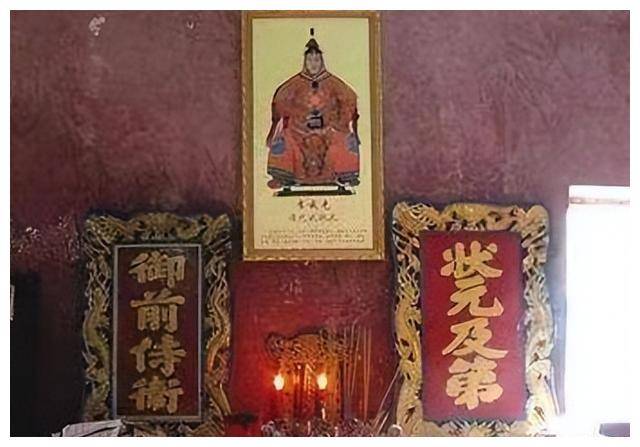

王元浩正在胶州的贡献获得了朝廷的承认。乾隆多次下旨嘉,奖饰他退而不休,为国为平易近的。乾隆十五年(1750年),朝廷特赐王元浩忠怯兼备,德泽流芳的匾额,以表扬他的终身功勋。

王元浩以武科状元的身份步入,了他传奇的军旅生活生计。雍正对这位年轻无为的武将寄予厚望,亲身授予他五品武官的职位,并委以沉担,派他前去西北边陲驻守。

十五岁时,王元浩曾经可以或许举起百斤石锁,舞动三丈蛇矛。他的名声慢慢正在胶州城中传开,不少武馆都想招徕这位少年英才。然而,王元浩并未因而自卑,反而愈加吃苦。每天清晨,他城市正在村口的老槐树下太极拳,薄暮则正在后山刀法和枪法。

正在范畴,王元浩的影响同样深远。他正在边陲管理中采纳的和平政策,为清朝处置平易近族关系供给了新的思。王元浩从意通过文化交换、经济往来来化解,这种方式正在其时是极具立异性的。后来,清朝正在处置取蒙古、等地域的关系时,多次自创了王元浩的经验。

正在文化教育方面,他正在胶州开办的义学模式,打破了保守教育的局限,为更多布衣后辈供给了受教育的机遇。这种教育模式正在表里惹起了普遍关心,多个父母官员前来胶州调查进修。

正在军事方面,王元浩的贡献最为显著。他正在西北边陲的军事和计谋立异,为清朝处理边陲问题供给了贵重经验。出格是他提出的以静制动和术,成为后来清军对于逛牧平易近族的主要计谋之一。王元浩编撰的《边陲治略》一书,被后世军事家奉为典范,此中的很多思惟和策略正在清朝后期的边陲管理中获得了普遍使用。

文化扶植也是王元浩晚年工做的沉点之一。他深知文化对一个地域成长的主要性,因而投入大量精神鞭策胶州的文化事业。他捐资建筑了胶州文庙,组织编纂《胶州志》,收集拾掇本地的汗青文献和平易近间传说。这些工做不只保留了胶州的汗青文化,也加强了本地居平易近的文化认同感和骄傲感。

正在和术上,王元浩立异性地提出了以静制动的计谋。他认为,面临逛牧平易近族的马队,不该盲目逃击,而该当设置潜伏,引敌深切,然后一举歼灭。这一和术正在多次小规模冲突中取得了显著成效,大大削减了边境地域的事务。

凭仗超卓的表示,王元浩成功通过了会试,成为了武科会元。这一成就不只让他名声大噪,也为他博得了加入殿试的资历。